구글이 새롭게 공개한 무베라(MUVERA) 기술을 통해 AI 검색이 어떻게 진화하고 있는지, 그리고 이것이 마케팅과 브랜딩에 어떤 영향을 미칠지 알아보겠습니다.

최근 인공지능이 적용된 검색 엔진은 예상보다 훨씬 복잡한 과정을 거쳐 정보를 찾아냅니다. “에베레스트 산의 높이는 얼마인가요?”라는 단순한 질문 뒤에는 인터넷에 흩어진 수십억 개의 문서, 이미지, 영상 중에서 가장 관련성 높은 정보를 찾아내는 정교한 기술이 숨어 있습니다. 이 글에서는 최근 검색 엔진 기술 트렌드의 핵심인 임베딩 기술과 벡터 검색, 그리고 다중 벡터 활용에 대해 살펴보겠습니다. 구글 리서치에서 발표한 논문 “MUVERA: Making multi-vector retrieval as fast as single-vector search“를 바탕으로, 비개발자도 이해할 수 있는 수준에서 관련 내용을 정리했습니다.

검색에 사용되는 핵심 기술: 임베딩이란 무엇인가?

임베딩 기술의 기본 개념

정보 검색의 핵심에는 임베딩(embedding) 기술이 자리 잡고 있습니다. 임베딩은 텍스트, 이미지, 음성 등 다양한 형태의 데이터를 컴퓨터가 이해할 수 있는 숫자 배열, 즉 벡터로 변환하는 기술입니다. 비슷한 의미를 가진 데이터들은 서로 유사한 벡터 값을 갖게 됩니다. 대량의 문서를 학습한 인공지능이 임베딩 처리를 할 때 ‘비슷한 의미’를 가진 데이터들을 실제로 서로 가까운, 유사한 벡터 값으로 배치하기 때문입니다.

의미 이해의 진화: 문맥과 뉘앙스까지

예를 들어 “고양이”와 “강아지”는 둘 다 반려동물이고, “귀엽다”, “애완동물” 같은 비슷한 문맥에서 자주 함께 등장합니다. 인공지능은 이런 문맥 정보를 활용해서, “고양이”와 “강아지”를 숫자 공간에서 서로 가깝게 위치하도록 벡터 값을 정하게 됩니다. 반대로, “고양이”와 “자동차”처럼 전혀 관련 없는 단어들은 멀리 떨어진 벡터로 만들어집니다.

이런 방식은 텍스트뿐만 아니라 이미지, 소리 등 다양한 데이터에도 동일하게 적용됩니다. 예를 들어, “호수 풍경”과 “바다 풍경” 이미지의 임베딩 벡터는 서로 가깝고, “호수 풍경”과 “자동차 경주” 이미지는 서로 멀리 떨어지게 학습됩니다.

AI가 만드는 ‘의미 지도’

임베딩 모델은 수많은 데이터를 학습하면서 “비슷한 것은 가깝게, 다른 것은 멀게” 벡터 공간에 자동으로 배치합니다. 이렇게 생성된 임베딩 벡터는 단순한 숫자 배열이 아니라, 의미의 유사성을 반영하는 일종의 ‘의미 지도’ 역할을 합니다. 심지어 “암시된 분위기”나 “은유, 반어, 유머” 같은 미묘한 차이까지도 학습 데이터에서 패턴을 찾아냅니다.

예를 들어 “이 영화, 생각보다 재밌네?”와 “이 영화, 생각보다 재미없네.”는 단어 몇 개만 다르지만, 임베딩 모델은 두 문장의 전체 문맥과 뉘앙스(긍정/부정)를 반영해서 서로 다른 벡터로 분류할 수 있습니다.

“이곳은 정말 시원하다.”와 “이곳은 정말 시원하다(비꼼, 냉랭한 분위기에서)”처럼 구분이 어려워 보이는 두 문장의 뉘앙스 차이도, 임베딩 모델이 학습한 데이터(다양한 문맥과 예시)가 많을수록 더 잘 구분할 수 있습니다. 현재까지는 완벽하지 않지만 지속적으로 개선되고 있습니다.

빠른 검색을 위한 수학적 원리: 내적 연산

검색에서 “비슷한 느낌, 유사한 문장” 찾기, 추천에서 “문맥상 어울리는 콘텐츠” 찾기 등이 가능해집니다. 임베딩 모델이 생성한 벡터 데이터는 서로 비슷한 의미를 가진 데이터끼리 가까이, 전혀 다른 의미를 가진 데이터끼리는 멀리 떨어져 위치하는 ‘의미 지도’ 역할을 합니다.

문맥, 뉘앙스, 심지어 암시된 분위기까지 반영된 이 벡터들을 활용하면, 데이터 간의 ‘유사성’과 ‘차이점’을 직관적으로 다룰 수 있게 됩니다. 그렇다면 수십억 개의 벡터들 중에서 “내 질문에 가장 비슷한 답을 가진 데이터”를 찾아내려면 어떻게 해야 할까요? 여기서 내적(dot product) 연산이 중요한 역할을 합니다.

간단한 수학적 연산인 내적(dot product)으로 데이터 간의 유사도를 파악할 수 있습니다. 내적은 두 벡터가 얼마나 비슷한 방향을 바라보고 있는지를 수치로 나타내는 계산입니다.

💡내적 계산의 예시:

- 벡터 A = (2, 3, 5), 벡터 B = (4, 1, 7)

- 두 벡터의 내적의 계산 : A · B = (2×4) + (3×1) + (5×7) = 8 + 3 + 35= 46

이 값이 클수록 두 벡터, 즉 두 데이터는 서로 더 비슷한 의미를 가진 것이라고 볼 수 있습니다. 반대로, 내적 값이 작거나 0에 가깝다면 서로 거의 관련이 없는 의미라는 뜻입니다.

이러한 내적 계산의 이용은 매우 단순하면서도 컴퓨터가 아주 빠르게 처리할 수 있기 때문에, 수십억 개의 데이터 중에서 내 질문(쿼리)과 가장 비슷한 벡터를 거의 실시간으로 찾는데 도움이 됩니다. 그래서 최근의 인공지능 검색 엔진이나 추천 시스템은 가장 유사한 결과를 신속하게 찾아주는 데 임베딩 벡터만들어 놓은 후에 이를 기반으로 내적 연산을 이용하는 것입니다.

검색 기술의 한계와 진화

단일 벡터 방식의 근본적 문제점

구글이 2018년에 BERT를 발표한 이후로 지금까지 대부분의 검색 시스템은 단일 벡터(single-vector) 방식인 듀얼 인코더 모델(RankEmbed 등)을 사용해왔습니다. 이는 하나의 문서나 쿼리를 하나의 고정된 크기 벡터로 표현하는 방식입니다. 예를 들어, “인공지능의 발전과 미래 전망”이라는 긴 문서를 512차원의 하나의 벡터로 압축하는 것입니다.

하지만 이 방식에는 근본적인 한계가 있습니다. 복잡하고 다양한 내용을 담고 있는 문서를 하나의 벡터로 요약하다 보면, 문서 내부의 세밀한 의미나 뉘앙스들이 손실될 수밖에 없습니다. 마치 교향곡 전체를 한 음으로 표현하려는 것과 같은 무리가 따릅니다.

문제 해결을 위한 다중 벡터 모델의 활용

이런 한계를 극복하기 위해 등장한 것이 2020년 스탠포드 대학에서 제시한 ColBERT(Contexualized Late Interaction over BERT) 모델로 문서의 각 단어나 토큰(token)마다 별도의 벡터를 생성하는 다중 벡터(multi-vector) 모델입니다. 예를 들어, “파리는 프랑스의 수도입니다”라는 문장에서 “파리”, “프랑스”, “수도”라는 단어 각각에 대해 개별적인 벡터를 만드는 것입니다. 이렇게 하면 문서 내의 각 개념이 가진 고유한 의미와 맥락을 보다 정확하게 포착할 수 있습니다.

정확성과 효율성의 딜레마

다중 벡터 모델은 분명히 더 정확한 검색 결과를 제공합니다. 하지만 이런 정확성에는 큰 대가가 따릅니다. 바로 계산 복잡도와 비용이 폭발적 증가합니다.

단일 벡터 방식에서는 쿼리 벡터 하나와 문서 벡터 하나만 비교하면 되지만 다중 벡터 방식에서는 쿼리의 모든 토큰 벡터를 문서의 모든 토큰 벡터와 비교해야 합니다. 만약 쿼리에 50개의 단어가 있고 문서에도 50개의 단어가 있다면, 총 2,500번의 비교 연산이 필요합니다.

다중 벡터 간의 유사도 계산을 위해 쿼리 토큰에 대해 가장 유사한 문서 토큰을 찾고, 반대로 각 문서 토큰에 대해 가장 유사한 쿼리 토큰을 찾는 샴퍼 유사도(Chamfer similarity)를 사용합니다. 이 복잡한 계산 과정은 수백만, 수천만 개의 문서가 있는 실제 검색 환경에서 계산 시간과 비용이 감당하기 어려운 수준으로 증가한다는 문제를 동반합니다.

구글 무베라(MUVERA): 게임 체인저의 등장

무베라의 핵심 아이디어: 고정 차원 인코딩

기존 다중 벡터 유사도 분석 방식의 문제를 해결하기 위해 등장한 최신 검색/임베딩 변환 알고리즘이 구글 리서치 팀의 “MUVERA: Multi-Vector Retrieval via Fixed Dimensional Encodings” 논문에 소개된 MUVERA(무베라)입니다.

무베라의 핵심 아이디어는 다중 벡터를 고정 차원 인코딩(Fixed Dimensional Encoding, FDE)이라는 방법으로 하나의 벡터로 변환하는 것입니다. 복잡한 오케스트라 연주를 하나의 대표 선율로 요약하되, 원곡의 본질적 특성은 그대로 유지하는 것에 비유할 수 있습니다. 여러 개의 벡터가 담고 있는 풍부한 의미 정보를 최대한 보존하면서도, 계산 효율성을 위해 하나의 벡터로 압축합니다.

복잡한 문제를 단순화하는 혁신적 접근

무베라의 또 다른 혁신은 복잡한 다중 벡터 유사도 계산 문제를 최대 내적 검색(Maximum Inner Product Search, MIPS) 문제로 변환한다는 점입니다. 간단히 말하면, 많은 벡터가 저장된 데이터베이스에서 검색 쿼리의 벡터와 내적 값이 가장 큰 벡터를 빠르게 찾아내는 기술입니다.

MIPS 분야는 이미 잘 연구되어 있는 최적화 검색 알고리즘들이 많이 존재하는 영역입니다. 무베라는 “다중 벡터 계산이라는 새로운 어려운 문제”를 “이미 잘 해결된 기존 문제”로 바꿔주는 역할을 하는 혁신적 접근법입니다.

무베라의 실용적 가치

이 알고리즘은 기존의 다중 벡터 모델이 가진 느린 검색 속도, 높은 메모리 사용량, 확장성의 한계를 크게 개선하여, 웹 검색뿐만 아니라 유튜브 같은 추천 시스템, 자연어 처리 등 다양한 분야에서 활용될 수 있습니다.

무베라의 가장 큰 혁신은 고정 차원 인코딩(FDE)이라는 방식을 통해, 다중 벡터 정보를 하나의 고정된 벡터로 효율적으로 압축하면서도 의미 정보를 최대한 보존한다는 점입니다. 다중 벡터 모델의 높은 정확도를 유지하면서도, 단일 벡터 방식 수준의 빠른 검색 속도와 낮은 메모리 사용량, 뛰어난 확장성을 제공합니다.

이 방식은 기존 듀얼 인코더 모델인 RankEmbed(구글 검색에서 사용되는 대표적인 듀얼 인코더 기반 임베딩 모델)모델이 일반적인 쿼리에는 빠르고 효율적이지만, 드문 질의(테일 쿼리)에는 약한 문제까지 보완합니다.

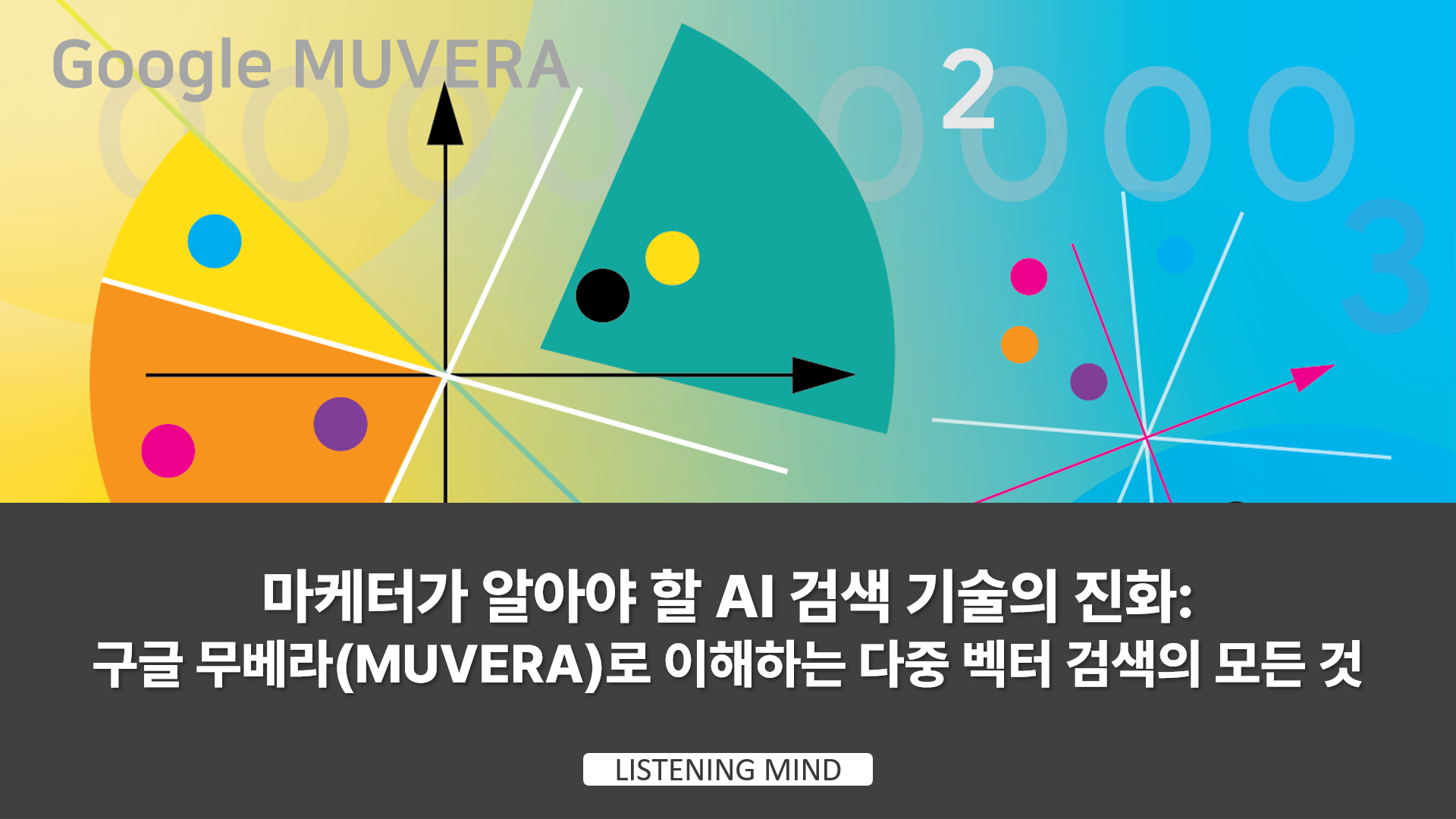

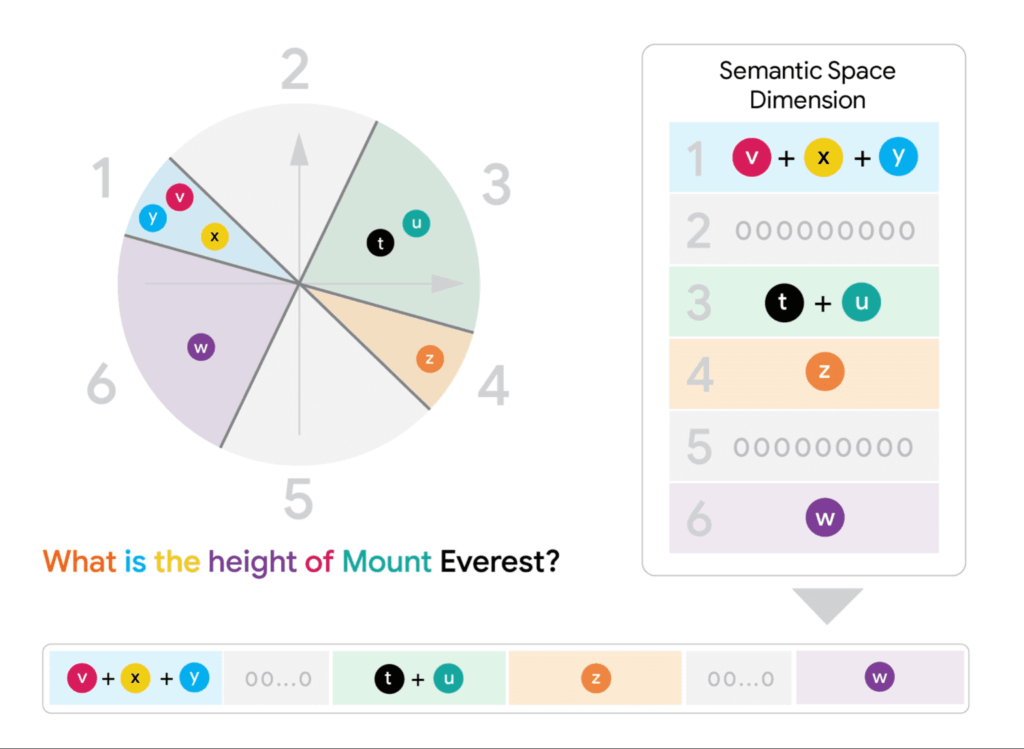

🎯무베라의 작동 원리: 3단계 프로세스

1단계: 고정 차원 인코딩 생성

무베라의 첫 번째 단계는 쿼리와 문서의 다중 벡터를 각각 하나의 FDE(Fixed Dimensional Encoding, 고정 차원 인코딩)로 변환합니다. 이 과정에서 사용되는 변환 함수는 데이터 독립적(data-agnostic)입니다. 즉, 어떤 주제, 문서, 포맷, 언어든 동일한 규칙으로 변환한다는 의미로, 어떤 종류의 데이터가 들어와도 일관되게 적용될 수 있는 범용적인 방법입니다.

예를 들어, 50개 토큰으로 구성된 문서가 있다면, 각 토큰의 벡터들을 특정 규칙에 따라 조합하여 하나의 대표 벡터를 만들어냅니다. 이때 원본 다중 벡터들이 가지고 있던 의미적 정보를 최대한 보존하도록 설계됩니다.

💡예시

문장 “고양이는 귀엽다”를 임베딩한다고 생각해봅시다.

- “고양이” → [0.2, 0.8, 0.1]

- “는” → [0.1, 0.1, 0.1]

- “귀엽다” → [0.7, 0.2, 0.9]

이렇게 단어(토큰)별로 3차원 벡터가 있다고 할 때 이를 FDE(고정 차원 인코딩)로 합치면, 아래와 같이 변환 할 수 있습니다.

“고양이” + “는” + “귀엽다” = [0.2+0.1+0.7, 0.8+0.1+0.2, 0.1+0.1+0.9] = [1.0, 1.1, 1.1]

이렇게 하면, 원래 3개의 벡터(각 3차원) → 합쳐서 1개의 3차원 벡터가 됩니다. 실제 무베라의 FDE는 훨씬 더 정교한 합산/조합 방법을 쓰지만, “여러 개의 벡터 → 하나의 고정된 벡터”로 합치는 기본 원리는 이 예시와 비슷하게 처리됩니다.

2단계: 효율적인 후보 검색

생성된 FDE들을 사용하여 근사 최근접 이웃 검색(Approximate Nearest Neighbor Search, ANN)을 수행합니다. 이는 “내가 던진 쿼리 벡터와 가장 비슷한(가장 가까운) 벡터들”을 완벽하게(정확히) 찾는 대신, ‘거의 비슷하게'(근사적으로) 빠르게 찾아주는 기술입니다.

이 단계에서는 기존의 최적화된 인덱싱 기술들을 그대로 활용할 수 있습니다:

- LSH(Locality Sensitive Hashing): 비슷한 벡터끼리 같은 ‘버킷’으로 분류하는 해싱 방법

- FAISS(Facebook AI Similarity Search): 페이스북이 만든 벡터 검색 분야의 표준 라이브러리

- ScaNN(Scalable Nearest Neighbors): 구글에서 개발한 대규모 벡터 검색 라이브러리

3단계: 정밀 재순위화

마지막 단계에서는 2단계에서 선별된 후보 문서들에 대해 원본 다중 벡터를 사용한 정밀한 유사도 계산을 수행합니다. 이때 샴퍼 유사도 같은 복잡한 계산 방법을 사용하지만, 대상이 소수의 후보 문서들로 제한되어 있기 때문에 전체적인 계산 비용은 합리적인 수준으로 유지됩니다.

무베라의 수학적 근거와 성능 개선

근사 보존 원리

무베라가 의미를 가지는 가장 중요한 수학적 근거는 근사 보존(approximation preservation)이라는 원리 때문입니다. 근사 보존은 “복잡한 원래 계산”을 “더 단순한 계산”으로 바꿔도, 결과가 거의 똑같거나 일정한 오차 내에서 보장된다는 수학적 원리입니다.

즉, FDE를 사용한 유사도 계산 결과가 원본 다중 벡터를 사용한 계산 결과와 수학적으로 근사한다는 것입니다. 이는 단순한 경험적 관찰이 아니라 이론적으로 증명된 특성입니다.

모델 독립성과 범용성

무베라의 변환 방법은 ColBERT뿐만 아니라 다른 다중 벡터 모델들에도 동일하게 적용할 수 있어 모델 독립적(model-agnostic)입니다. 새로운 모델이 등장해도 무베라의 효율성 개선 효과를 그대로 활용할 수 있습니다.

성능 개선 효과

1. 속도 개선 실험 결과에 따르면, 무베라를 적용했을 때 검색 정확도는 원본 방식의 95% 이상을 유지하면서도 검색 속도가 기존 다중 벡터 방식 대비 수십 배에서 수백 배까지 빨라짐을 확인할 수 있었습니다.

2. 확장성 개선 – 전통적인 다중 벡터 방식은 문서 수가 증가할수록 검색 시간이 기하급수적으로 늘어나지만, 무베라는 기존 단일 벡터 방식과 유사한 확장성을 보여줍니다.

마무리하며: 검색 기술의 민주화

고성능 검색 기술의 대중화

무베라 등장의 가장 큰 의의는 고성능 다중 벡터 검색 기술의 민주화 가능성입니다. 이전에는 거대한 컴퓨팅 자원을 가진 대기업들만이 실용적으로 활용할 수 있었던 기술이, 이제는 중소 규모의 조직에서도 현실적으로 도입할 수 있게 되었습니다.

새로운 적용 분야의 확장

다중 벡터 검색 기술의 비용 절감으로 인한 민주화는 향후 다양한 분야에 이 기술이 적용될 가능성을 시사합니다. 실시간 개인화 추천, 대화형 검색 시스템, 멀티모달 검색 등 다양한 분야에서 새로운 가능성이 열릴 것입니다.

무베라는 웹 스케일 환경에서도 기존 검색 시스템에 쉽게 도입할 수 있으며, 다양한 분야에 걸쳐 정확도와 효율성을 모두 향상시킬 수 있는 차세대 다중 벡터 검색 기술로 평가받고 있습니다.

지금 바로 검색 데이터를 활용해 자사 브랜드 만의 채널 및 콘텐츠 전략을 수립해보세요.

리스닝마인드 가입 후 7일 무료 트라이얼을 사용해보실 수 있습니다.